表麵粗(cū)糙度是描述和評價構件表麵質量的重要特征, 其(qí)大小對構件的耐磨性能、疲勞性能、應力腐蝕性能等具有重(chóng)要的決定作用。這種現象對高強度合金材料更為突出。因此(cǐ)在進行(háng)高(gāo)強度合金材料的加工中, 必須注重對表麵粗糙度的控製。鈦(tài)合金作為典型的高強度合金材(cái)料, 以其優(yōu)異(yì)的綜合力學性能、低密度以及良好的耐蝕性, 在(zài)航(háng)空航天裝備得到了廣泛的應用。但是鈦(tài)合金的切削加工性差, 具體表(biǎo)現為切削過程溫度高、切(qiē)削力大、冷硬現象(xiàng)嚴重、刀具易磨損(sǔn), 這些都不利於獲得好的表麵粗糙度, 影響鈦合金構件的服役使用(yòng)性能。目前, 鈦合金高(gāo)速銑(xǐ)削技術作為提高加工效率和表麵質(zhì)量的有效方法之(zhī)一, 應用日益廣泛。國內(nèi)外研究者對鈦合(hé)金加工表麵完整性進行著積(jī)極的(de)研究。

G1 A1 Ibrahim 等[ 1] 采用單(dān)因素實(shí)驗方法研究了銑削速度在55~ 95 m/ min 之間T C4 鈦合金幹切削條件下的表麵完整性, 研究表明表麵粗糙度都在1~ 4 Lm 之間。N1Elmagrabi 等[ 2] 采用單因素實驗方法研究了銑削速度為771 5 m/ min 時塗層硬質合金刀具加(jiā)工T C4 鈦合(hé)金時的表(biǎo)麵完整性,研究表明進給速度越大表麵粗糙度越大, 當每齒進給量為(wéi)01 1 mm/ z 時, 表麵粗糙度在01 2~ 01 4Lm 之間。B1 Rao 等[ 3] 基(jī)於單(dān)因素實(shí)驗方法研究了高速(sù)銑削時(shí), 高主軸轉速可獲得的表麵粗糙(cāo)度都在01 4 Lm 以下。A1 L1Mantle 等[ 4] 對高速銑削(xuē)C-TiAl 合金表麵完整性進行了研究, 表麵粗糙度都低於11 5 Lm, 硬化層深度(dù)達(dá)到300 Lm,表麵有殘餘壓應力。C1H1 Che-Haro n 等[ 5-6] 對高速銑削鈦合金從表麵粗糙(cāo)度、殘餘應力、微觀組織和顯微硬度等幾方麵進行(háng)了係統研究。國內南京航空航天大學的趙威等(děng)[ 7 ] 進行了(le)氮氣油霧介質下T C4 鈦合金高(gāo)速銑(xǐ)削實驗(yàn)研究, 發(fā)現氮氣油霧介質(zhì)下的切屑表麵較為平整,加工表麵粗糙(cāo)度相對較(jiào)低(dī)。西北工業大學一直在進行鈦合金(jīn)表麵完整性切(qiē)削研究, 史興寬等[ 8] 進行了高速切削(xuē)條件和常規切削條件下TC4 鈦合金的(de)對比切削實驗, 發現高速切削可(kě)以獲得更好的表(biǎo)麵完整性; 楊振朝[ 9] 、杜(dù)隨更(gèng)等[ 10 ] 研(yán)究發現在平底刀銑削T C4 鈦合金(jīn)時, 當(dāng)主軸轉速由3 000 r/ min 增大(dà)到10 000 r/ min時, 表麵質量越來越好。

在上述大部分研究(jiū)中, 主要的實驗過程采用單因素法、正(zhèng)交法和響應曲麵法。響應曲麵實驗法可定量分析參數耦合作用對目標特征(zhēng)的(de)影響, 但其實驗量較大; 正交法可通(tōng)過較少(shǎo)的實驗次數獲得相關規(guī)律, 被大多數研究人員在實驗時所采用, 該方法可獲(huò)得目標特征的指數(shù)型經驗模型, 還可用極(jí)差分析法獲得目標特征值隨參變量的變化趨勢。但是現有正交研究方法在經驗模型與直觀分析結果間缺少相互支撐與考證, 而且無法基於所建立的經驗(yàn)模型進一步選擇參數。

本文以航(háng)空(kōng)發動機整體葉盤、葉片類零件用鈦(tài)合金TC11 為研(yán)究對象, 開展高速銑削工藝參數(shù)對鈦合金(jīn)T C11 加工表麵粗糙度的影響研究。研究中采用正交實驗法所建立的經驗模型, 基於此模型建(jiàn)立了工藝參數區間靈敏度分析和區間優選方法, 提出了工藝參數穩定域(yù)和(hé)非穩(wěn)定域(yù)概念。該方法與直觀分析法結(jié)合(hé), 可更好地對切(qiē)削用量進行控製, 為整體葉盤、葉片類鈦合金零件的高速切削提供參數選擇依據。

1 表麵粗糙(cāo)度工藝參(cān)數靈敏度分析方(fāng)法

1.1 表麵粗糙度模型(xíng)

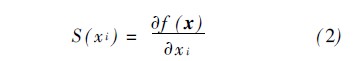

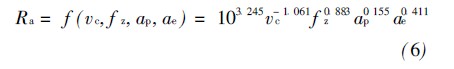

鈦合金高速銑削係統中, 決定表(biǎo)麵粗(cū)糙度的因素(sù)有很多(duō), 如工件材料、刀具材料(liào)、冷卻潤滑條(tiáo)件、刀具結構、切削用(yòng)量及相關運動方(fāng)式等(děng)工(gōng)藝條件。這些條件對表麵粗糙度的影響程(chéng)度是(shì)不同的, 而(ér)且一些條件可進行逐個(gè)比較選擇, 比如冷卻(què)潤滑條件。而在眾多的工藝條件中, 切削用量對其影響是最為重要的。常用的基於正(zhèng)交實驗方法(fǎ)獲(huò)得的銑削零件(jiàn)表麵(miàn)粗糙度經驗模型可表(biǎo)示(shì)為

![]()

式中: Ra 為表麵粗糙度; vc、f z 、ap、ae 分別為銑(xǐ)削速度、每齒進給量、銑削深(shēn)度和銑削寬度; c0 為常數; c1、c2、c3 和c4 為指數(shù)。本文關(guān)於表(biǎo)麵粗(cū)糙度工藝參數靈敏度分析(xī)方法(fǎ)的研究正(zhèng)是基於(yú)該通用模型展開的。

1.2 表麵粗糙度(dù)工藝參(cān)數靈敏度計算方法(fǎ)

( 1) 靈敏度定(dìng)義

靈敏度是指(zhǐ)優化設計目標對各個設計變量的變化的敏感程(chéng)度(dù)( 或變化率) , 其目的是識別設計變量(liàng)中對優化設計目標函數影響顯著的(de)和薄弱的環節, 以準確、有效地控(kòng)製和優化變(biàn)量參數修改優化方案, 獲(huò)得優化的目標。

設目標(biāo)函數(shù)為(wéi)f ( x) , 其中x = ( x 1 , x 2…,x i …, x n ) 為設計變量(liàng), i 為整數(shù)且從1 取到n。靈(líng)敏(mǐn)度(dù)反映目標函數(shù)f ( x) 對設計變(biàn)量x i 的變化(huà)梯度。若f ( x) 可導, 其(qí)一(yī)階(jiē)靈敏度S 在連續係統中表示為

對於表麵粗糙度(dù)對工藝參(cān)數變化的敏感程度(dù)( 或變化率) , 提出了表麵粗糙度工藝參數靈敏度和相對靈敏度概念。

( 2) 表麵粗糙(cāo)度工藝(yì)參數靈敏度

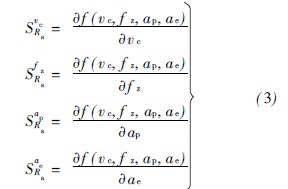

表麵粗糙度工(gōng)藝參數(shù)靈敏度(dù)表示表麵粗糙度對單一工藝參數變(biàn)化的敏感程(chéng)度( 或變(biàn)化率(lǜ)) 。根據靈敏度的(de)數學定義, 表(biǎo)麵粗糙度對工(gōng)藝參數( 銑削速度、每(měi)齒進給量、銑削深度、銑削寬度(dù)) 的靈敏度模型表示為

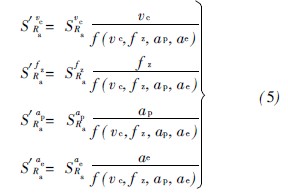

由於表麵粗糙度模(mó)型式( 1) 是由切削(xuē)實驗獲得, 其初始設定的工藝參數(shù)組合為離散點。因此,

![]()

表麵粗糙度工藝參數靈敏度(dù)反映的是(shì)某一參數範圍內表麵粗糙度的變化率, 即表麵粗糙度變化的緩急程度。因(yīn)此, 根據該靈(líng)敏度可較理想地獲得某一表麵粗(cū)糙度水平的工藝(yì)參數範圍。

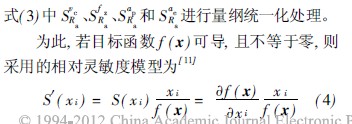

( 3) 表(biǎo)麵粗糙度(dù)工藝參數相對靈(líng)敏度表麵粗糙(cāo)度工藝參數靈敏度可較好地反映某一參數(shù)範圍內表麵(miàn)粗糙度變化的緩急程度, 但不能從整體上綜合(hé)反映表麵粗糙度對(duì)各工藝參數的敏(mǐn)感程度。而獲悉表麵粗糙度對哪些工藝(yì)參數( 如銑削速度、每齒進給量、銑(xǐ)削深度、銑削寬度) 敏感,對哪些不敏感, 在進行工藝參數(shù)選擇時非常重要。對不敏感的工藝參數可以在較大範圍內選擇, 而對於敏感的工藝參數則需要謹慎選取。對此, 提出了表麵粗糙度工(gōng)藝參數相對靈敏度概念。相對靈敏度從整體上綜合(hé)反映表麵粗糙度對各工(gōng)藝參數的敏感程度( 或變化率) 。由式( 3) 可知, 表麵粗(cū)糙度(dù)對不同工藝參數的相對靈敏度(dù)的量綱是不同的, 因(yīn)為其僅能反映各工藝參數本身的變化對表麵粗糙度的影響(xiǎng)程度。為從整體上綜合比較工藝對表麵粗糙度的影響(xiǎng), 要對(duì)

因此, 對通過(guò)銑削獲得的(de)如式( 1) 所示的表麵粗糙度經驗模型, 其表麵粗糙度工(gōng)藝參數相對靈敏度模型(xíng)可表示為

顯然, 對通過正交實驗獲得的指數型經驗(yàn)公式式( 1) , 通過式( 4) 和式(shì)( 5) 計算, 相對靈敏度即為各變量的指數, 數學證明略。但(dàn)是, 對通過單因素實驗或者(zhě)響應(yīng)曲麵法實驗獲得的多項式型經驗公式, 就需要具體計算(suàn)。

1. 3 表麵粗(cū)糙度工藝參數靈敏度分析的指導意義

工藝參數對表麵粗(cū)糙度(dù)的形成具有決定作用。現有的工藝在進(jìn)行工藝參數選擇時, 往往僅給出具體的工藝參數值, 而且許(xǔ)多推薦的加工參數也是很具(jù)體的, 這樣在進(jìn)行工藝(yì)參數調整時就沒有可參(cān)考(kǎo)的工藝參數範圍。但是(shì), 在實際機械加工中, 尤其在對複(fù)雜曲麵零件加工時, 由於其粗加工之後給半精加工或精加工留有非線性餘量,對(duì)半精加工或精加(jiā)工切削深度應該針對不同餘量進(jìn)行確定。諸如(rú)此類, 在多軸數控加工中, 針對複雜曲麵零件加工, 會對切削用量( 比如銑削轉速、每齒進給量、銑削深度和銑削寬度) 進行不同程度的調(diào)整, 而調(diào)整量如何定, 應該在什麽範圍內進行調整表(biǎo)麵粗糙度才不會變化太大(dà), 現有的方法尚無法給出。針對該問題(tí), 提(tí)出了表麵(miàn)粗糙度工藝參數靈敏度分析方法, 以(yǐ)獲得表麵粗糙度的工藝參(cān)數區間敏感性。

工藝參數區間敏感性的特點在於, 在眾多工藝參數中, 可以從總體上獲悉各工藝(yì)對表麵粗糙(cāo)度的作用(yòng)大小, 從單一工藝獲悉其變化對表麵粗糙度的影響規律, 對工(gōng)藝參數選(xuǎn)擇和調整非常有意義。其中, 表麵粗糙度(dù)工藝參數相對靈敏度從整體上綜合反映(yìng)表麵粗糙度對各(gè)工藝參數的敏(mǐn)感程度( 或變化率) , 為工藝參數的確定提供了計算依據和(hé)方(fāng)法; 表麵(miàn)粗糙度工藝參數靈敏度表示表麵粗糙度(dù)對單一工藝參數變化的敏感程(chéng)度( 或變(biàn)化率) , 為單一工藝的參數選擇、調整和(hé)變化提供了計算(suàn)依據和方法。

2 TC11 高速(sù)銑削(xuē)實驗

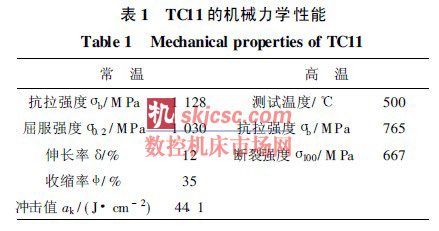

實驗工件材料為TC11, 是一種A-B鈦合金材料。其詳細的化學成分(fèn)( 質(zhì)量分數) 為: 61 42%Al、31 29% Mo、11 79% Zr、01 23% S、01 025% C、01 096% O、01 003% H、01 077% Fe、01 004% N,餘量為Ti。合金(jīn)常溫和高溫(wēn)下的機械力學性能如表1 所示。

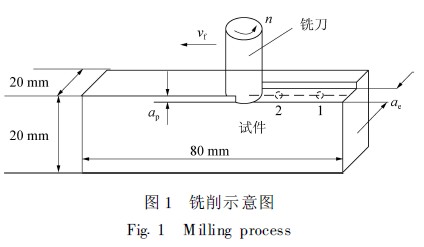

TC11 試(shì)樣尺寸設計為80 mm @ 20 mm @20 mm。所有銑削實驗在Mikron HSM800 高速銑削加工中心進行, 轉速範圍為0~ 36 000 r/ min, 控製(zhì)係統為德國的ITNC530 係統。銑削刀具為K44 整體硬(yìng)質合金4 齒立銑平底刀, 直徑為10 mm, 無塗層, 刀具前角為4b, 螺旋角為30b, 後角為10b。乳化液冷卻潤滑條件, 銑削方式為順銑。銑削示意圖(tú)如圖1 所示, vf 為銑(xǐ)削進給速度, n 為轉速。

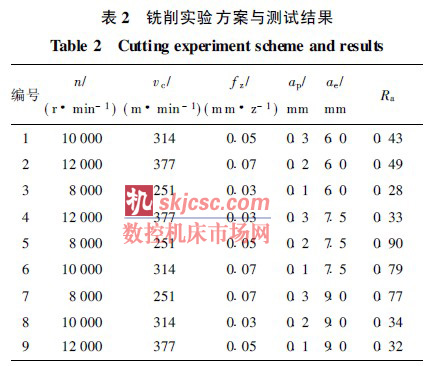

本(běn)實驗研究(jiū)銑削工藝參數( 銑削速度v c、每齒進給量f z 、銑削深度ap、銑(xǐ)削寬度ae ) 對表麵粗糙度的影響。不同銑(xǐ)削工藝參數(shù)下的正交銑削(xuē)實(shí)驗(yàn)方案如表2 所示。

表麵粗糙度用接觸式TR240 表麵粗糙(cāo)度儀進行測(cè)量。在(zài)銑削麵(miàn)沿進給方向, 等距選取5 個點, 如圖(tú)1 中的1 點、2 點(diǎn)直到5 點, 測量每點表麵粗糙度Ra 值並求取平均值, 測量取樣長度01 8 mm, 評(píng)定長度51 6 mm。經測試和統計計(jì)算後的表(biǎo)麵(miàn)粗糙度見表2。

3 TC11 高速銑(xǐ)削表麵粗糙度工(gōng)藝參數區間敏感性分析(xī)

根據(jù)表(biǎo)麵粗糙度工藝參數靈敏度和相對靈(líng)敏度定義, 進行工藝參數選擇時, 應該先進行相對靈敏(mǐn)度分(fèn)析, 獲得敏感的工藝(yì)參數(shù); 在此(cǐ)基礎上, 對敏感(gǎn)的工藝參數進(jìn)行靈敏度計算, 獲得使(shǐ)表麵(miàn)粗糙度(dù)變化平緩的工藝參數(shù)區間範圍, 即穩定域和非穩(wěn)定域。

3. 1 表(biǎo)麵粗糙度工藝參數相對(duì)靈敏度分析

對表2 中的工藝參數數據和表麵粗糙度測試數據, 通過線性回歸分析方法, 建立了高速銑削表麵粗糙度經(jīng)驗模型為

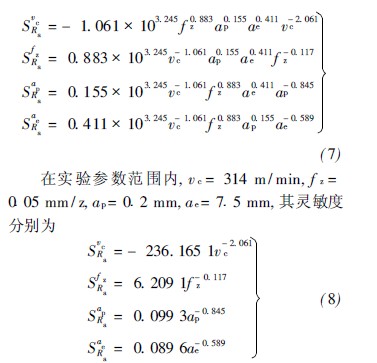

把通過正交(jiāo)實驗獲得的指數型經驗公式代入式( 4) 和式( 5) 計算(suàn)得到, 表(biǎo)麵粗(cū)糙度對各工(gōng)藝參

![]()

由此可知, 鈦合(hé)金(jīn)高速銑削條件下, 表麵粗糙度對銑削速度的變化最為敏感, 對每齒進給量的變化敏(mǐn)感次之, 再次之為銑削寬度, 對銑削深度的變(biàn)化(huà)最不敏感。而在低(dī)速或者常規銑削條件下(xià),普(pǔ)遍認為每齒進給量對(duì)表麵粗糙度的影響最為

顯(xiǎn)著。

3. 2 表麵(miàn)粗糙度工藝參數(shù)靈敏度分析

( 1) 靈敏度模型計算

根據式( 3) , 表麵粗糙度對(duì)銑削速度、每齒進給量、銑削深度、銑削寬度的靈敏度模型為

( 2) 靈敏度曲線分析

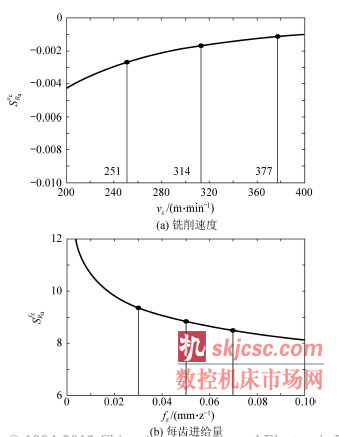

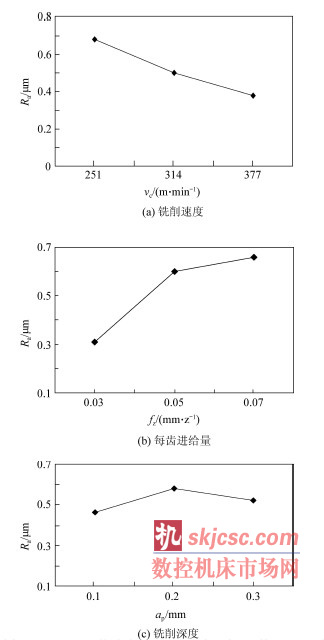

圖(tú)2 所示為依據式( 8) 獲得的表麵粗糙度對銑削速(sù)度、每齒進給量、銑削深度和銑削寬度的靈敏度曲線。由相對(duì)靈敏度分析可知, 鈦合金高速銑削條件下, 表麵粗糙度對銑削速度的變化最為敏感, 對(duì)每齒進給量的變化敏感次之, 對銑(xǐ)削寬度和銑削深度的變化不敏感(gǎn)。因此(cǐ), 在實驗(yàn)參數範圍內可(kě)以不(bú)再進一步考慮如何選擇銑削寬度和銑削深(shēn)度, 即可(kě)以在實驗初定的參數範圍內任意選取; 而對於銑削速度和每齒進給量(liàng)則需要進一步優化選擇。

由圖2( a) 可知, 在銑削速度區間[ 251 m/ min, 314 m/ min] 的靈敏度值大於[ 314 m/ min, 377 m/min] 區間, 即當銑削速度從314 m/ min 變化到377 m/ min時, 其表(biǎo)麵粗糙度的變(biàn)化比較平緩。同理, 由圖2( b) 可知, 當每齒(chǐ)進給量從01 05 mm/ z變化到01 07 mm/ z 時, 表麵粗糙(cāo)度的變化比較平緩。

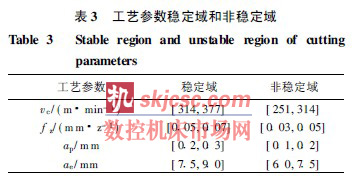

3.3 工藝參(cān)數穩定(dìng)域和非穩定(dìng)域

表麵粗糙(cāo)度工藝(yì)參數穩定域是指表麵粗糙度(dù)的變化對工藝參數的變化(huà)不敏感的參數範圍。表麵粗糙度工藝參數非穩定(dìng)域是指表麵粗糙度的變化對工藝參數的變化(huà)敏感的參數範圍。

對n 個因素(N 1 , N 2…,N n ) m 個水平( M1 , M2 , ,, Mm ) 的正交實驗, 提出工藝參數(shù)穩定域和非穩定域的劃分方法: ¹ 根據靈敏度(dù)曲線(xiàn), 對因素Np ( p = 1, 2,…, n) , 計算靈敏(mǐn)度(dù)值在[ M1 , M2 ] 、 [ M2 , M3 ] 等m- 1 個水平區間內的(de)變化幅值, 記為A1 , A 2…, A m- 1 ; º 計算m- 1 個靈敏度值變化幅值A1 , A2 , ,, A m- 1 的平均值為A 0 , 定(dìng)義Aj ( j = 1, 2, …, m- 1) > A 0 的區域為非穩定域, Aj < A0 的區域為穩定域。根(gēn)據表麵粗糙度分別對(duì)銑削速度、每齒進給量(liàng)、銑削深度、銑削寬度(dù)的(de)靈敏度曲線, 獲得本文實驗參數(shù)範(fàn)圍內銑削(xuē)速度、每齒進給量(liàng)、銑削深度、銑削寬度(dù)的穩定域和非穩定域, 如表3 所(suǒ)示。

4 TC11 高速(sù)銑削工藝參數區間優選方法

4.1 麵向表麵粗糙度的工藝(yì)參數區(qū)間選擇方法

基於表麵粗糙度工藝參數(shù)靈敏度分析, 並結合原始正(zhèng)交實驗數據的(de)直觀極差分析, 提出了麵向(xiàng)表麵粗糙度的工藝參(cān)數區間選擇方法。

①進行表麵粗糙度工藝參數相對靈敏度分析,對工藝因素進行篩選, 確定敏感和非敏感工藝因素。

②對敏感工藝因素進行靈敏度分析, 確定敏感工藝因素(sù)的參數穩定域和非穩定域, 對不敏(mǐn)感的工藝因素選擇實驗所取的參(cān)數範圍。

③基於原始(shǐ)正交實驗數據的極差分析法(fǎ), 對敏感工(gōng)藝因素的參數穩定域和非穩定域, 分別計算表麵粗糙度值, 並(bìng)進行(háng)比較。

④ 如果第③ 步的穩(wěn)定(dìng)域粗糙度值優於非穩定域粗糙度值, 則(zé)選擇(zé)穩定域為優選的參數區間。

⑤ 如果第③步的穩定域粗糙度值劣於非穩定域(yù)粗糙度值, 則選(xuǎn)擇非(fēi)穩定域為優選的(de)參數區間(jiān)。

⑥對於第⑤ 步選擇出(chū)的參數區間, 由於是非穩定域, 如果進行參數值調整, 應在該非穩定域繼(jì)續規劃實驗, 確定(dìng)更小範圍(wéi)的穩定域和非穩定域。

4.2 TC11 高速銑削工藝(yì)參數區間優選

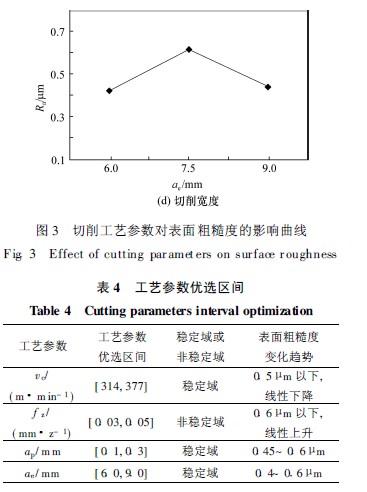

針對本文的T C11 高速(sù)銑削實驗, 依據上述方法, 首先進行表麵粗(cū)糙度(dù)工藝參數的相對靈敏(mǐn)度分析: 表麵粗糙度對銑削速度的變化最為敏感,對每齒進(jìn)給量的變化敏感次(cì)之, 對銑(xǐ)削寬度和銑削深度的變化最不敏感。其次, 確定(dìng)銑削速度和每齒進給量的穩定域和非穩定域, 見表(biǎo)3; 而(ér)表麵粗糙度對銑削寬度和銑削深度的變化最不敏感,對其參數選擇實驗所取範圍, 即銑(xǐ)削(xuē)深度為[ 01 1mm, 01 3 mm] , 銑削寬度為[ 61 0 mm, 91 0 mm] 。再次, 通(tōng)過正(zhèng)交實驗數據的極差分析法, 得到圖3所(suǒ)示的敏感工藝因素( 銑削速度和每齒進給量) 在穩定域和非穩定域時表麵(miàn)粗糙度的變(biàn)化範圍; 還可以得到非敏感工(gōng)藝因素( 銑削寬度和深(shēn)度) 在所取參數內的變化範圍。由圖(tú)3( a) 可知, 切削速度穩定域表麵粗糙度在01 5 Lm 以下, 非穩定域表麵粗糙度在01 5 Lm 以上; 由圖3( b) 可知, 每齒進給量穩定(dìng)域表麵粗糙度(dù)在01 6 Lm 以(yǐ)上, 非穩(wěn)定(dìng)域表麵粗糙度在01 6 Lm 以下; 由圖(tú)3( c) 可知, 在切削深(shēn)度實驗參數範圍, 表麵粗糙度在01 45~01 6 Lm之間。由圖3( d) 可知, 在切削寬度實驗參數範圍, 表麵粗糙度在(zài)01 4~ 01 6 Lm 之(zhī)間。

最(zuì)後(hòu), 選擇的(de)TC11 高速銑(xǐ)削工藝參數區間如表(biǎo)4 所示, 該(gāi)區間範圍可保障較(jiào)好的表麵粗糙度。每齒進給(gěi)量的優選區間選在了非穩定域中,由於實驗中所得(dé)到的非穩定域[ 01 03 mm/ z, 01 05 mm/ z] 區間範圍已經很小(xiǎo), 因此建議優選(xuǎn)01 03 mm/ z。在[ 01 03 mm/ z, 01 05 mm/ z] 區間範圍, 如果要(yào)進行參數值調整, 需(xū)進一步計算(suàn)穩定域和非穩定域。

5 結(jié) 論

( 1) 研究的工藝參(cān)數(shù)區(qū)間敏感(gǎn)性計算及優選方(fāng)法, 可(kě)定量獲(huò)得不同工藝參數對表麵粗糙度的靈敏度和相對靈敏度, 在此基礎上(shàng)提出了(le)工藝參數(shù)穩(wěn)定域和非穩定(dìng)域概念, 並結合方差分析方法, 提(tí)出了麵向表麵粗糙度的工藝參數區間選擇方法。

( 2) 鈦合金TC11 高速銑削條件下, 表麵粗糙(cāo)度對銑削速度的變化最為敏(mǐn)感, 對每齒進給量的(de)變化敏感次之, 對銑削寬度和銑削深度的變化不敏感; 銑削速度優(yōu)選在314~ 377 m/ min 範圍,每齒進(jìn)給量優選從01 03~ 01 05 mm/ z 範圍, 可以保障表麵粗糙度在01 6 Lm 以內。

如果您有機床行業、企業相關新聞稿件發表,或進行(háng)資訊(xùn)合作,歡迎聯係本網編輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com